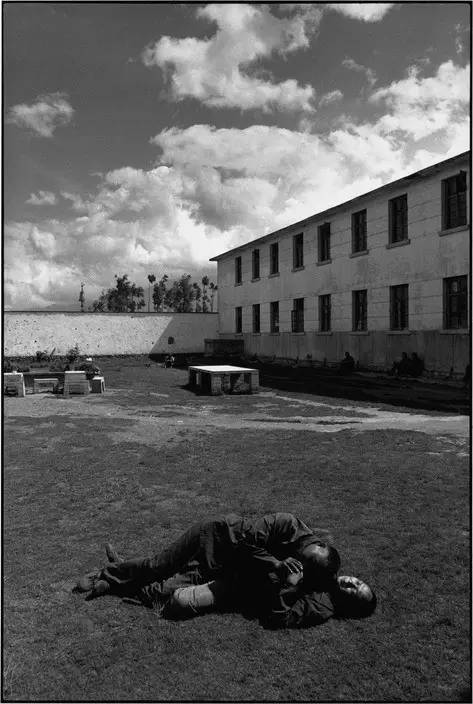

精神病院 北京 中国 1989

从1989年开始,吕楠用15年的时间完成了他恢宏如史诗般的“三部曲”——《被人遗忘的人——中国精神病人生存状况》、《在路上——中国天主教》和《四季——西藏农民的日常生活》等三个系列作品。

在这本《三部曲》里首当其冲的是吕楠最广为人知的作品,创作于1980-1990的《被遗忘的人:中国精神病人生存状况》,没人能形容翻开这本所带来的震撼冲击力。

像是无意闯入一个完全陌生的世界,跨越中国十个省市的38家医院,14000名精神病人,上百个患者家庭和流浪患者的生存状况全景式呈现眼前。

1989年初,我去北京的一家精神病院拍摄。当我走进一间病房时,看到一个男病人正站在窗户旁向外张望,我下意识地举起相机从取景框看了一眼,当我放下相机时,这个病人突然朝我快步走来。我想跑,又怕伤到他的自尊心,正犹豫跑还是不跑的时候,他已来到我面前,我本能地护住相机,低着头,脑袋一片空白,等着他对我的一击,但这一击并未发生。

当我慢慢地抬起头,看见一只伸向我的手停在我和他之间,原来他过来是要同我握手。从这一刻开始,精神病这个标签就自动从我头脑中消失了。对我来说,他们首先是人,其次才是精神病人。

《被遗忘的人》无疑是具有强烈视觉冲击力的,但摄影师并没有强调病人的痛苦和惨状,而是让他们享有人的尊严。

所以通过吕楠的镜头,我们感受不到浮光掠影带来的猎奇感,只在完整而宏大史诗般的叙事里感受到一种宗教式的宁静和平和。

在每一张照片旁边特别标注的简短说明里,病人的姓名、家庭和基本状况让这些精神病人从关怀的爱中复活,从被社会妖魔化了的概念形象中复活。他们不再属于医学上的分类,而是恢复了和我们一样拥有喜怒哀乐的人性状态。

有人形容吕楠的作品里有”用镜头咀嚼生命的滋味”,但相比如此让人印象深刻的影像作品,关于摄影师本人的私人报道却少之又少。

生于1962年的吕楠一直活跃在写实摄影的独立创作领域,尽管在业内无愧“中国最具传奇色彩的摄影家”的称号,中国大陆上第一位马格南摄影师,但他在大众视野始终就像一个影像的布道者,一个神奇的传说,来无影去无踪。就如他所坚信的“好东西是在沉默中完成的”,他在作品里呈现出的漫长而清晰的自我陈述就足以说明一切。

而每个看过《被遗忘的人》的人,将会在某一刻与摄影师吕楠产生情感共振:

“我拍完了精神病院以后,才理解病人的想法:医院外面才是精神病院呢。里面倒像教堂,像寺庙,像修道院,宁静至极,安静极了。”

《被遗忘的人:中国精神病人生存状况》

1980-1990

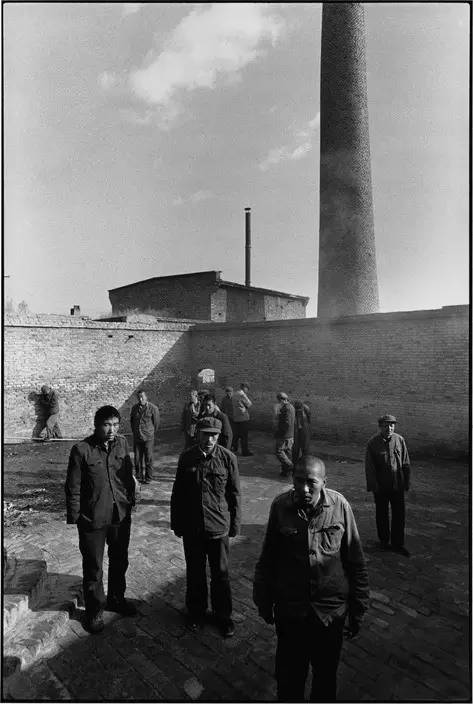

精神病院 天津1989

精神病院 天津1989

精神病院 张树华(右), 38岁, 住院两个多月, 由于没人帮她翻身和擦洗,屁股上的褥疮已有拳头般大小。拍照十天后,她死于医院 天津1989

精神病院 天津 中国1989

精神病院 天津 中国1989

精神病院 黑龙江 中国1989

地下室 黑龙江 中国

精神病院 天津 中国1989

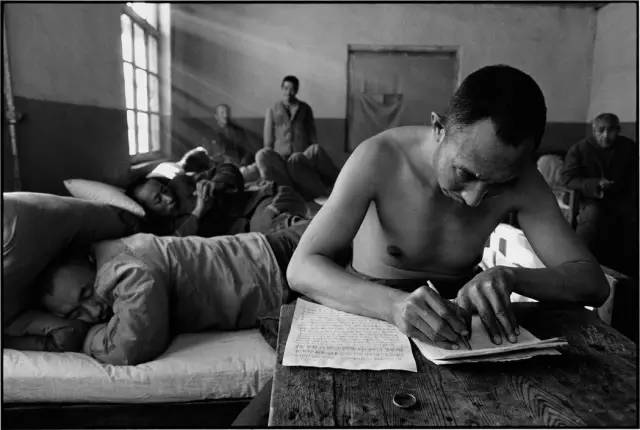

这个病人只有小学文化,但声称他是一个作家。他整天在写,但没有人知道他写的什么。黑龙江 中国

精神病院 北京 中国

精神病院 女孩,11岁。由于缺少儿童病房,中国绝大部分儿童患者只能同成年病人住在一起。这些成年病人不仅不会照顾他们,有时还会打他们 北京1989

家庭 张夏平,27岁,云南人。北京办画展期间住在朋友家,画展闭幕当天精神病复发,朋友认为她装病要赶她出门,“人们应当理解我,我是个病人。”她哭着说 北京1989

精神病院 谢致梅的女儿谢群英,24岁。她家付给医院的住院费已用完,医院便把她从正式病房搬到这间废弃的屋子,她的生命已奄奄一息 四川 1990

家庭 谢致梅(右)一家四口,妻子(左)及二个孩子都是精神病患者。照片是他死去的儿子,而躺在医院破屋里的女儿谢群英已奄奄一息 四川 1990

精神病院 贵州 中国

精神病院 天津 中国

精神病院 天津 中国

精神病院 一对夫妇同时住在同一家医院 四川 中国 1990

家庭 陶世茂,22岁,村里唯一的大学生。寒假回家首次发病,杀死母亲,打伤父亲(左)。恐惧的家人把他关进石头房。每天为他送饭的是最疼他的85岁的奶奶 四川1990

精神病院。雷春荣,46岁。他是无法寻求在医院治疗,因为他没有钱。他残忍地殴打他的妻子和孩子,因此被拴在床上。贵州 中国 1990

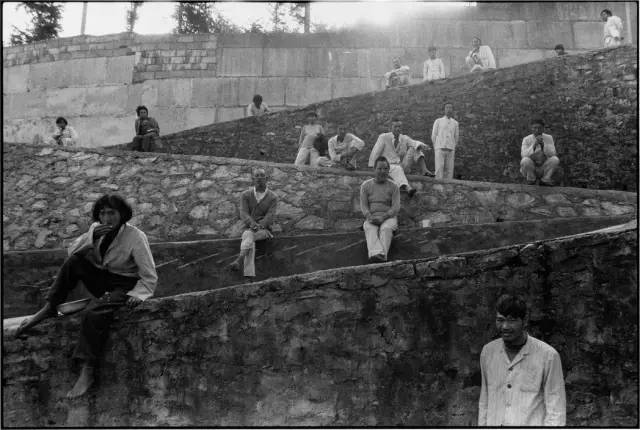

精神病院 医院没有院子,病人白天中的大部分时间都是在斜坡上度过 贵州 1990

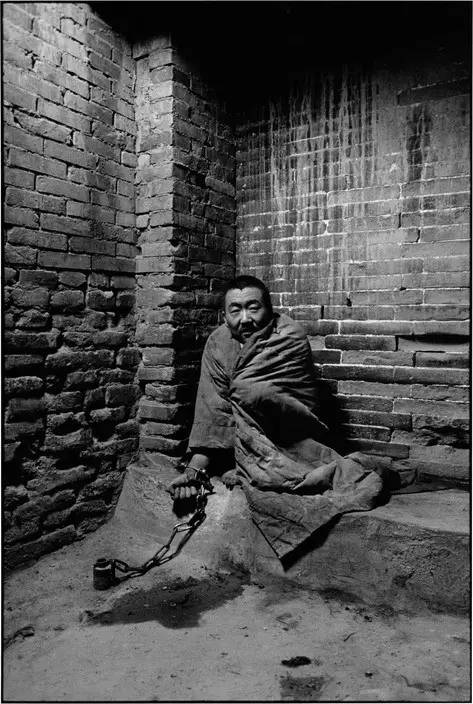

精神病院 苗玉久,33岁。患精神病9年,一只手被铁链拴住已有四年。患病的前五年,他的家人出卖财产把他送入医院六次,病情没有改善,现在已停止治疗。他有破坏欲,家人只得把他用链子锁住。陕西 中国 1990

精神病院 云南 1990

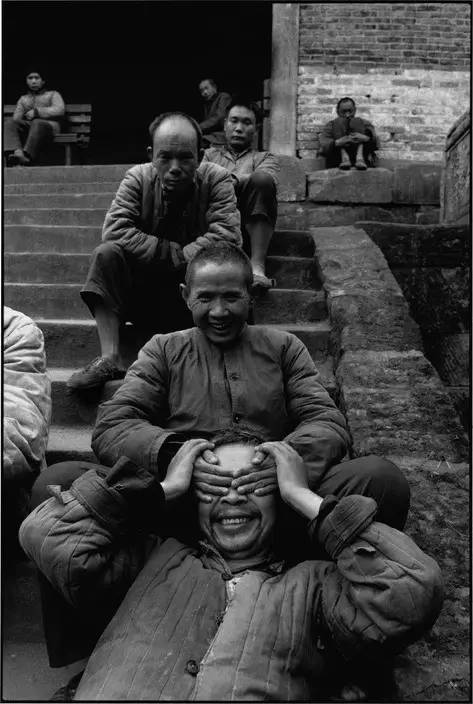

精神病院 打扑克的患者,输的一方要接受顶枕头的处罚 黑龙江 1989

精神病院 陕西 1990

精神病院 操场 陕西 中国

精神病院 万有胜,40岁,小学美术教师,墙上挂的是他画的雷锋像 天津 1989

精神病院 贵州 中国

精神病院 洗澡的病人 天津 1989

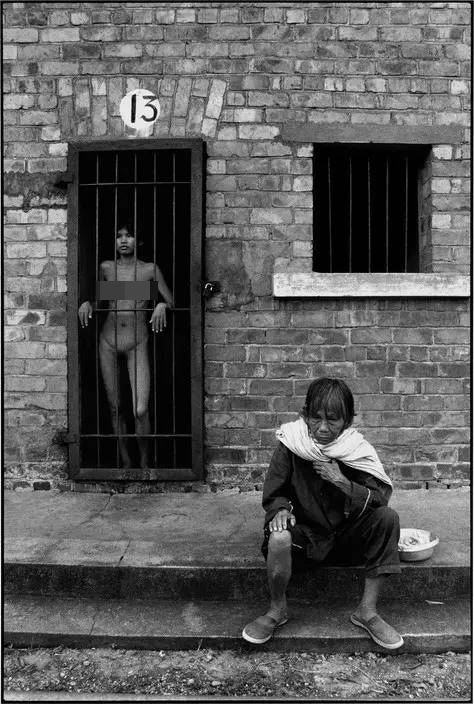

精神病院 这是医院的重患者病房,这样的病房在这有十几间。23岁的周举铎,住院已超过一个月,但从没有离开过13号病房。广西 1990

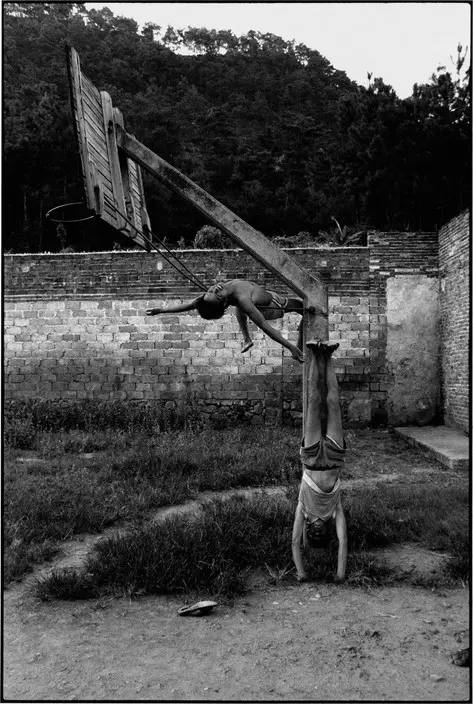

精神病院 广西 1990

家庭 贵州 中国 1990

张润仙,23岁,患病已有两年。家人曾两次送她入院治疗,终因财力已尽放弃治疗。她的暴力倾向引起村里人的恐慌,迫于压力,家人只好把她的手脚拴住,放到离村子一公里的山洞里。她住在这里已有两个月。贵州 中国 1990

家庭 贵州 中国 1990

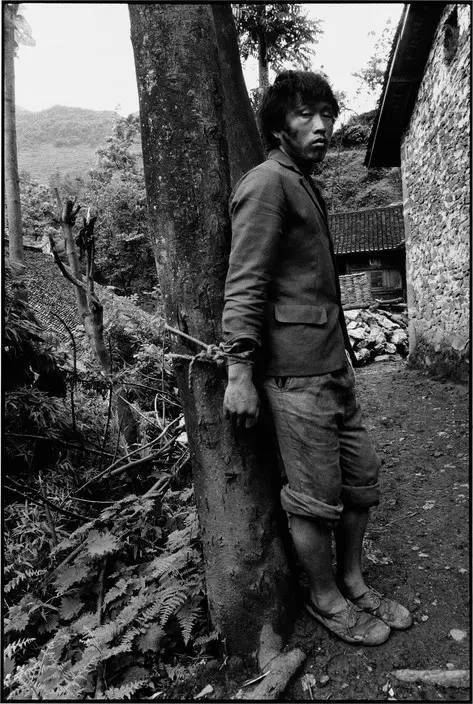

王明才,28岁,患病已有五年,家人送他入院治疗过一次。他有暴力倾向,家人白天把他捆在树上,晚上把他捆在床上。这种方式已持续两年。

流浪患者 四川 中国

家庭 贾文英,39岁,她的丈夫二个月前去世。现在,她和女儿以乞讨为生。贵州 1990

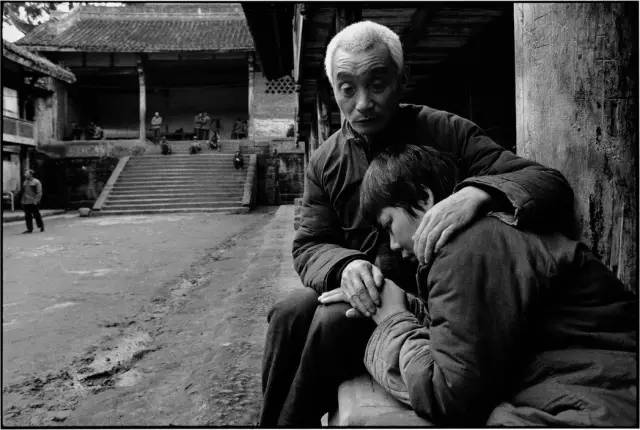

家庭 王建国,40岁,患病已超过20年。他唯一的依靠是81岁的母亲 四川 1990

19岁的王平者(左),一人支撑一家四口的生活。28岁姐姐和25岁的哥哥都是精神病患者。83岁的奶奶已丧失劳动能力。家里的农活由王平者一人承担。一年前,妹妹同村里的一个小伙子订了婚,哥哥因担心妹妹出嫁后无人照顾家庭而犯病,妹妹只好含泪解除了婚约。

精神病院 四川 1990

精神病院 四川 中国 1990

精神病院 天津 中国 1989

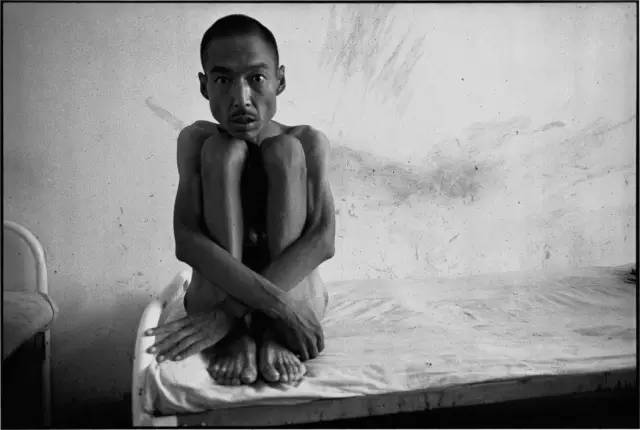

杨军,35岁,住院已有10年。医院无力提供除隔离以外的任何治疗。拍照二个月后,他死于隔离病房。杨军没有家庭,属于由国家收养的病人,但国家给这类病人规定的医药费勉强够吃精神科的药物,病人一旦得了其他躯体病,只能依靠自身的抵抗力来对付疾病。

精神病院 韩民,36岁,住院已6年。他父亲把每月收入的一半支付其住院费。近日,韩民的哥哥被查出肝癌。“我都不知道该救哪一个好了”韩民的父亲叹息道。天津 1989

精神病院 黑龙江 中国 1989

精神病院 为室友画画 黑龙江 1989

精神病院 这是一个盲人患者。当他感到有人在他面前时,便会重复说:“他们欺负我。”天津 1989

精神病院 陈金铭,45岁,住院已有五年。二十年前在家里发病时长时间待在雪中,部分手指和全部脚趾被冻掉 天津1989

家庭 唐明季,45岁,丈夫于九年前去世。家里的门窗已被她取下用于取暧做饭。贵州 1990

家庭 云南 1990

精神病院 北京 中国

精神病院 北京 中国

精神病院 北京 中国 1990

精神病院 四川 中国 1990

精神病院 黑龙江 1989

精神病院 天津 1989

被遗忘的人在爱中复活

栗宪庭

在这世界上活过的人,被遗忘的永远是大多数。即使是被公共记忆的少数名流,也大多因文化、意识形态乃至一个时期的时尚,使这些记忆的概念化程度,远远遮蔽了人的活生生性质。

人对他人活生生的感觉记忆,除了被封存在大多数人的内心,也许只有回忆文字和视觉艺术–尤其影像能在一定程度上保留下来,同时人对他人活生生的感觉记忆,在什么程度上能成为公共记忆,则是艺术的价值所在。

吕楠从1989年到1990年,花了两年时间,跨越十个省市拍摄了这组《被人遗忘的人–中国精神病人的生存状况》,他首先遇到的是摄影史上的同类作品,玛丽·艾莲·马克拍了一家医院的81号病房。德巴东拍了意大利的十家医院。

吕楠想全面了解精神病人的生存现状,他感觉玛丽·艾莲·马克是一个局部,德巴东把它扩大,但是没有把扩大的东西形成一个整体,因为艺术是一个整体,没有形成一个整体就是散的、失控的,他希望他拍摄的精神病的生存状况是一个结实的整体。

所以他的这个系列作品分成了三个部分,不仅是医院、家庭,还有流浪,形成一个精神病人的各种生存状况。

摄影的深刻,在于心灵的思考,摄影师的工作方式,决定了影象要在一瞬间形成,但不意味摄影师总要捕捉稍纵即逝的瞬间,他关心的是根本和持久的东西。那么对于吕楠,什么是精神病人持久和根本因素?

当时吕楠第一次去医院的时候发生了一件事触动了吕楠,那是他在北京安定医院拍摄期间,当他走进一间病房,有一个病人正往外看,他想拍他,这时病人突然走过来,那病人很壮,吕楠想跑又怕伤害那个病人,就在此时那病人已经到了吕楠面前,吕楠本能地用手护住头,脑子一片空白,就在这一刹那,他看到那病人伸出一只手来要和吕楠握手,那一瞬间是病人的友好和爱心打动了吕楠,之后在吕楠的心里就再也没有精神病这个概念了,他们只是那么一类人,有着所有人的喜怒哀乐,爱恋和亲情,而不是社会给与他们的那种概念化的状态。

人以教授,医生,工人,农民等社会化类型生存的同时,也被这种生存类型概念化了,在这方面,精神病人作为一类人的生存状态,和一个名流的生存状态,在被概念化上是一样的。但每个人都是活生生和各种各样的,教授,医生,工人,农民,都不是概念中的教授和医生那类人。所不同的是,名流由于更多地被关注,而留下了大量的回忆文字和影像资料,精神病人更少被关注,更容易被妖魔化。

吕楠区别于玛丽·艾莲·马克和德巴东留下的问题,就是以全景方式关注了这类人。而且,吕楠抱着对精神病人的一份爱心,让精神病人从被社会妖魔化了的概念形象中复活,变成多种多样和活生生的形象。

如第9幅,画家张夏平,墙上的画和对张夏平狂躁瞬间的抓取,既有所有病人的共同特征,也抓取了她非常特别的神情;第12幅,着力突出一个小女孩和正常儿童一样喜欢抱着熊猫玩具的状态,只有通过忧郁得略带呆滞的神情,让我们想到她不正常的一面;第14幅,拿着死去儿子照片沉浸在思念的痛苦中,正常人与病人的痛苦是一样的,作品强调出对悲痛的“无法自制”,以及丧魂失魄的失常状态;以及第28幅,墙上挂着自己画的雷锋像,安静呆滞地坐着的病人;第38幅,一个十九岁的女孩,支撑一个有几个精神病人的家庭生活,以及她被生活所折磨的神情;第49幅,把门窗都当柴烧掉的病人等,都注意抓取了特殊的病态表现。

而第46幅,正在为室友画像的病人,以及围观的病人,画像和围观者都与正常人的状态无异。第25幅的打牌场面,第26幅的打乒乓球场面,都强调了他们与正常人共同性,但所有病人的神态,又可以让人感觉到他们是一群病人。

细看每一幅作品,吕楠以不同的方式,抓取了不同的瞬间,可以让人读出每一个病人的不同经历和特别的现状,同时,在正常人的个性与病人状态之间,在相同病人和不同的表现状态之间,作者都努力把握了一种非常具体的分寸感,这种分寸感就是一个人的人性具体性,也是这批作品何以打动人的地方。

人们常常把特立独行的人称作“精神病”,在常人眼光中,精神病人是过于沉浸在个人感觉中不能溶合于集体的人,但他们也有自己的个性,表现也不一样。吕楠在处理此类精神病人的状态时,特别注意他们处在集体中的状态,并细腻的把握了每个病人的特别感觉。

如第2幅,与打牌、打乒乓球强调正常状态不同,突出了病人虽同处一室,却都沉浸在自己的个人感觉中,虽每个人都是心事重重的样子,却形态各异;第6幅,屋子中间,一个吹笛子的病人,其他人都在安静地听笛声。也许笛声把他们带到各自的内心世界,也许精神病人把对笛声的个人感受夸大了,所以细看吹笛子的场面,反给人一种出奇的安静甚至沉闷的气氛;第10幅,每个人都在各想心事,近景一个人在写信,那神态的专注,不似正常人在大厅广众场面写私信的状态,捕捉住了病人沉浸在自我状态中而旁若无人的样子。

吕楠的一些大场面,拍出一种意象的感觉,意象是超出现实感的一种感受。我们通常说的现实,都是特定的时间和空间段里,以一定价值体系体现的社会状态,对于精神病人,他眼中的世界是超现实的,而对于正常人,精神病人的世界也是一种超现实状态。

如第11幅,大面积灰墙前,占据了画面主要位置,视觉上有点堵;镜头有意放低,让地面上的两根大木头戳在观者面前,霸道而硬生生的。在墙和木头两个巨大力量的夹击中,是一排小小的穿白色衣服的病人。第22幅,整个画面被锋利的之字形割成几个大的锐角形,在高墙端部之字形的路上,坐、立或行走着的病人,被锋利的直线所分割。第27幅,巨型的烟囱和高高围墙作为背景,单调而冷酷,梦游般的病人,像群雕一样戳在画面的中央,梦幻而荒诞。第39幅,两个楼房形成的夹角中央,散落的病人和翻着白眼的病人,以及第40幅,一人躺在圆桌上,其他人围着转圈的情景,极似超现实主义画面,展示出一种怪异的意象世界。

还有很多幅作品以神态抓取见长,如第16幅,画面近景,镜头抓住窗外的阳光正好投射在一个女人眼部的瞬间,突出了沉郁的眼神。第41幅,选择双手抱膝缩成一团的正面角度,在身体的比例上,脸部显得超大,惊愕神态因此更突出。第47幅,整幅是脸和手的特写,手指甲和鼻子的高光鲜明,画面黑白强烈,使头像像一个铜铸雕象,把痛苦凝固。

汇集病人的各种生存状况,包括医院、家庭、流浪等状态,自然是吕楠最显而易见的努力,其中吕楠还注意拍摄了被特别“待遇”的病人,如被关在石头屋子里,被铁镣锁着的,被捆在树上的病人等等,而且这几幅作品,并没有选择病人狂躁的瞬间,而是选择他们安静地被锁着被捆着的状态,在被强制和安静之间形成对比。另外,怪异动作是吕楠注意到病人的一种特别的状态,如第32幅,第51幅,第53幅等。当然,每一幅作品都值得仔细阅读,这是一部精神病人生存状况的大全。

对我们每一个人来说,精神病人只是一种医学上的分类,那是我们所不熟悉的专业领域,但从日常生活的角度,他们和我们一样有着相似的人性状态,也许,精神病只是程度的区别,每一个人也许都有过程度不同的“精神病”,所以,这些照片让我们感动,不管你熟不熟悉这些人,它展现出的是我们既熟悉又不熟悉的人的生存状态。

本文部分内容综合于“公路商店app”和“本相”。

图片文字均来自网络,侵权必删。

2,600 views