两件看上去彼此矛盾的事,正在杨丽萍的舞团中接连发生:她在短视频平台上寻找舞蹈演员,主动留言询问心仪演员的基本情况——舞剧《孔雀》下半年有机会巡演,尚缺主演;就在不久前,她解散了《云南映象》和《阿鹏找金花》两个舞团,疫情压力下,资金短缺,团队无法继续生存,杨丽萍直白地告诉《贵圈》,“没钱了嘛,发不了工资了。”

《云南映象》是常驻昆明的舞蹈表演,19年演了7000多场;《阿鹏找金花》2020年开始在大理驻演。过去,围绕这两支演出团队,延伸出许多业务,学校、服装、酒业,“但是这些都是萧条的”。这些项目都依托于旅游,“没有旅游,就没有票房,对吧。”

2003年11月29日,杨丽萍总编导并领衔主演的《云南映象》在杭州剧院首演,这是全国首部大型原生态歌舞集

解散团队的消息是4月28日,杨丽萍在从艺50年的自述片《美的历程》中发布的。她身穿一袭红色连衣裙,一顶缀满银饰的红帽子,胸前是一只刺绣老虎。她轻盈地走进片场,身上的装饰叮叮铛铛地响。64岁的杨丽萍特意嘱咐摄像师,不要拍得太近,特别是“不要给特写”,“因为年纪大了,老了,不能拍特写”。

她坐下来,愣了一会儿:“我要说什么?”然后轻轻叹了口气,从50年前说起。说到第14分钟,杨丽萍哽咽了:“因为疫情,让我们又一次失去了舞台。整整两年了,两年多,我们一直在坚守着,不想放弃。”“这次的疫情真的是太残酷了,太残酷了,没有了舞台,我们真的没有办法继续生存下去了。所以,我们又一次解散了团队。”

她在开会时将消息告诉演员们。演员们的反应,她不想细说。大部分演员已经跟了她19年,她知道他们“肯定不愿意(解散)”。她称他们为自己的“族人”“亲人”,是她从田间地头亲自找来的——台柱子虾嘎,在赶牛时遇到杨丽萍,被带上舞台那年才17岁。月培在山寨跳丰收舞时被杨丽萍看中,从建水大山里带出来;彝族人罗罗拔四原本放牛为生,送侄子来杨丽萍这儿选拔,他在旁伴唱,结果被选上了。

2011年,在《三联生活周刊》的采访中,月培形容杨丽萍为“母系族长”。那时,她在杨丽萍身边10年了,杨丽萍替她出中学学费,成年后,她和队里的彝族男演员结婚、生孩子,杨丽萍又帮她养孩子。

他们经历过一次分离。那是2003年,《云南映象》首演,遇上非典爆发,剧场只允许上演一次。大幕拉开,台下只有1名观众和3台摄像机。首演结束,众人去昆明饭店吃自助餐,然后各自回乡。

好在那次危机没有持续太久,非典很快结束,演员们重新聚在一起。如今,他们再次四散而去。有人开了小餐馆,有人卖起了茶叶,还有人回老家了。杨丽萍知道,这对演员来说,不是一个容易的决定,“出来了还回去很难的,他们已经习惯了那种生活。”杨丽萍对《贵圈》说,真正跳舞,靠演出费是赚不到什么钱的,她更愿意将演员们19年来的生活解释为“热爱”,或者“安定”,它与大多数工作类似,“真正的舞者,基本上都是穷苦的,都是体力劳动,满身是伤”。

疫情让舞蹈演员的日子更不好过。大约从两年多前开始,十几个国家的巡演被全部叫停。国内的巡演少之又少,杨丽萍舞团正在巡演的两个新作品《十面埋伏》和《春之祭》,眼下都经历着演出的频繁取消。最极端的情况,演员妆都化好了,马上要上台了,演出被临时取消。如今,《云南映象》和《阿鹏找金花》两个定点演出也全停了下来。演员和舞团的未来都充满不确定。

杨丽萍“不喜欢抱怨”, 过去两年,她想了很多办法自救,想办法借钱,再一次卖房子。她曾在接受媒体采访时骄傲地说:“我六七岁就知道赚钱。从鸡窝里拿出鸡蛋到集市卖钱,然后买花布和食物。这是人的本能,是再自然不过的生态。”她知道在当下观念里,知名度和商业价值是有关联的,最有名的人可以接商业溢价高的大牌广告和品牌代言,而她这样的艺术家,“最多代言一个鲜花饼”。但她相信种瓜得瓜,种豆得豆,活着,“就得用双手挣饭吃”。

央视主持人李蕾回忆采访生涯中印象最深刻的采访对象,提到杨丽萍教给她的关键词是“赚钱”

2003年,《云南映象》正式开演前,处境同样困难重重。从开始准备到正式上演,中间经历了3年,投资伙伴不出钱,她就把所有人养起来。《云南映象》合作者之一殷晓健曾对媒体回忆,他帮杨丽萍联系了几个浙江的老板来拍广告,浙江人在酒吧嫌灯黑,说看不清楚她漂亮不漂亮,“我当时就怒了,想把这几个人赶走,可是她不让,60多个人等着吃饭呢。”他说,她是个话少而天真的人。

杨丽萍自己也说:“那时候拿起孔雀裙就出门,上午飞去晚上飞回来,10万块到手,当时一个月全团伙食费才4万块,演员们可以吃三菜一汤,高兴得很。拍广告算什么,说明我能赚钱啊。”

演员们的补助由最初的每月50元,涨到三四百元。到了400元,有些演员又想走了,“不是因为钱少,是因为在老家400块就够买头牛了。”再后来,骨干演员每月能挣4000元——这是11年前的数字。

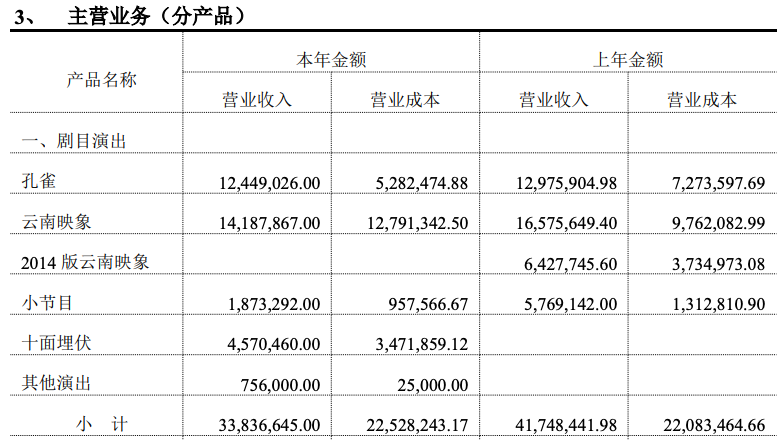

《云南映象》上演后,反响很好,10多年前在欧洲演出时便已票房过亿。2014年,杨丽萍创办的云南杨丽萍文化传播股份有限公司登陆新三板,从财报上可以看出,《云南映象》一直是公司的主要收入来源。

截取自《云南文化:2015年年度报告》

2020年疫情爆发后,《云南映象》定点演出停演了小半年,7月才逐渐恢复,演出不能进行,演职人员的薪资还要照常开,年度管理费用增加了136万。那年,这部舞剧的营业收入298万元,营业成本570万元,已经进入亏损状态。2020年8月,杨丽萍在接受采访时曾说“要破产了”,能演出后,上座率限制在30%,“帮不了大的忙”。她当时预测,再这样一年多,可能就完蛋了。2021年,该剧亏损扩大,毛利率达到-219.89%。而杨丽萍的公司2021年净亏损达到3985.03万元,亏损同比扩大94.18%。

杨丽萍面临的状况当然不是孤例。在她发布《美的历程》视频的同一天,著名现代舞团“陶身体剧场”因无力承担运营成本,同样宣布解散。

中国演出行业协会发布的《2021全国演出市场年度报告》显示,2021年,中国演出市场总体经济规模为335.85亿元,比2020年有所回升,但与2019年相比,仍同比降低41.31%。其中,全国舞蹈演出的总场次是4100场,票房收入5.65亿元。《十面埋伏》和《云南映象》分列票房和场次综合排名的第三名和第四名。

2022年第一季度,全国取消或延期的演出约为9000场,二季度或将面临更大幅度的缩减。

2021年12月19日,天津,杨丽萍创作的实验性舞台作品《十面埋伏》演出

杨丽萍对《贵圈》说,这次是她从艺50年来,遇到的“比较严重”的危机。但想了想又说,“这种灾难从古到今都有,以前是天花、瘟疫,现在一样嘛。”

难过是真难过,但还是要跳舞。她在短视频平台上开账号。无法上台演出,就拍视频——2021年是《春牛图》,应和牛年;2022年推出应景虎年的《虎啸图》,时长各十几分钟,被她归为“生肖系列舞蹈片”。作品褒贬不一。有人觉得震撼,也有人感到怪诞——特效与精致设计的镜头剪切,似乎将杨丽萍舞蹈中那种原始的、自然的力量削弱了。

《虎啸图》

她称这是在后疫情时代对于舞蹈观演关系的新尝试,是“新物种”“吃螃蟹”,要“慢慢来”,至于结果,她“不知道会怎么样。”

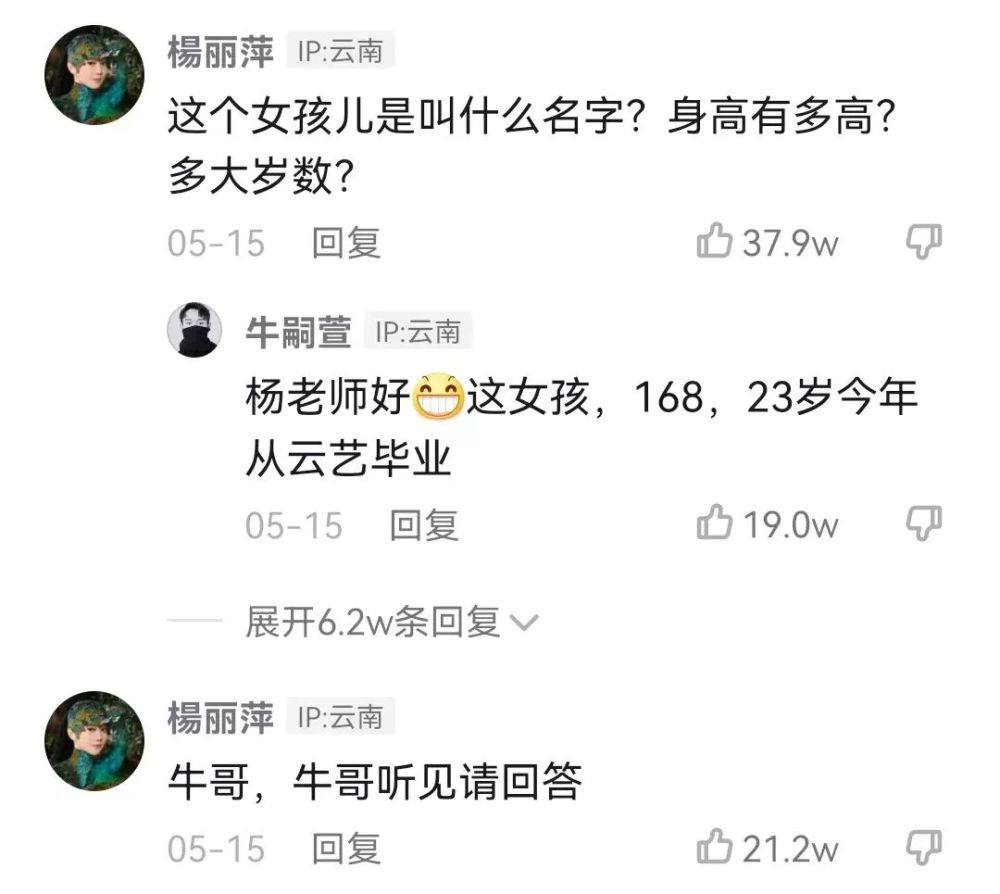

最近,她抓紧在短视频平台上寻找新的演员,她告诉《贵圈》,这种方式,和在田间地头寻找演员“挺一样的,差不多”。她在一段孔雀舞的短视频下留言,询问视频中女孩的基本情况;几天后,她又在短视频平台上相中了一个“男孔雀”。这些都是为即将复排的《孔雀》储备的舞者。

5月12日,云南艺术学院编导系老师在社交平台发布了一段学生毕业舞蹈视频,杨丽萍在评论区两次留言询问视频中女生的基本情况

《孔雀》2012年、2013年时演了几百场,“舞剧的本身的票房有一亿多 ”,她强调,这在当年“是很红火的。”要演,就要恢复,修改,“原来是我主演,现在变成年轻人主演了 ”,那就要根据他们的身体重新调整。

有很多事情等着她做。一说起舞蹈,她语气兴奋起来。不同的肢体语言适合不同的舞蹈,她一一分析,《十面埋伏》用的是古典舞派的演员;《春之祭》里都是现代舞演员,他们身体自由,不受拘束;《云南映象》是原生态的民间歌舞,要有力量。

2019年11月2日,福建福州,现代舞剧《春之祭》在福州海峡文化艺术中心上演

她不是一个善于言辞的人,但极其敏感,对于美,对于自然中发生的一切都“特别有感觉”。2012年,《天下女人》节目现场,杨丽萍带着侄女小彩旗接受采访,主持人问起杨丽萍对小彩旗学习上的要求。小彩旗认真回答:“她就是经常让我自学,然后多看一些书,她有时候也会让我背诗啊什么的。”

杨丽萍的反应却是:“那我让你看树叶在阳光下被照得闪动你怎么不说呢?”她一边说,一边举起一只手,白色的修长的指甲,仿佛阳光下亮闪闪的树叶,又轻轻地向下拨,仿佛鸟儿拂过水面,“我告诉你说小燕子划过水面它留下什么了?其实你就没记住这个,所以你到现在都没感觉到一朵花开放是什么感觉。”

她能看到云海在滚动,看见悬崖边的一棵树仿佛一座雕塑。她向大自然学习如何舞蹈,反对一切司空见惯的东西。她曾进入中央民族歌舞团,又离开那儿,因为不愿踮着脚尖跳芭蕾,“不是我的语言”。她身上有一种没有被改造过的自然的、坦荡的美,无所顾忌、骄傲、野蛮。她的舞蹈当中焕发出细节和生命,她的每一个动作,仿佛都是从土地里长出来的。

如今,她一边准备《孔雀》的重排工作,一边将更多时间留给故乡,在大理照看母亲,照看花,她把这样的生活拍成视频,发到社交平台上,似乎希望借此表达“用智慧看清事情的本相”的态度:一边结束些什么,一边继续创造;一边接受不可抗的消逝,一边赞美那些不管不顾尽情盛开的生命。她打定主意,不因为眼前的困境就心灰意冷的,“人要战胜,战胜困难。”

来源: 腾讯新闻贵圈

1,260 views