挑战“996”:中国90后互联网员工的梦想与挣扎

- Author, 汪宜青

- Role, BBC中文

“在中关村,如果凌晨一块广告牌掉下来砸死10个人,8个是程序员,2个是项目经理。”这是一则最近流传在北京互联网圈子中的段子。

位于北京西北部的中关村是这个历史悠久的古都的科技中心,因汇聚大量互联网企业和科技公司,与北京另外两个新兴的科技枢纽——西二旗、望京并称为中国的“硅谷”。

现年27岁的俞昊然2014年从美国毕业后,在中关村创办了一家教育公司,主打教初中左右年龄段的孩子们编程。

在创业初期,俞昊然和团队几乎夜以继日的工作,每天凌晨两点回家,只睡三四个小时。

他的努力没有白费,五年不到,公司的估值已近2亿元人民币。但作为代价,他也因此患上了慢性失眠症。“晚上完全睡不着,闭上眼睛想的是公司的事,”他对BBC中文说。

曾经,俞昊然这样勤奋的创业者被当成很多中关村程序员的榜样。无论是主动工作,还是被迫加班,一种被称为“996”——朝九晚九、每周六天的工作模式,在近两年成为中国很多科技和互联网企业的常态。

然而,一个转折点似乎正在到来。2019年4月,数以万计的中国程序员们发起的一场围绕劳动权益的线上抗议席卷了社交网络,他们口诛笔伐的对象便是“996”工作制。

BBC此前曾报道,愤怒的程序员们号召大家将实行这些制度的公司公之于众,并加入黑名单。还有网友研发了“反996许可证”,希望对存在加班文化的公司进行约束。

“996”如何引发了中国互联网员工的集体愤怒?他们在工作与生活之间如何抉择?

图像来源,996.ICU

挑战“996”

几年前,俞昊然在创业时,便决定将公司安置在中关村附近一栋写字楼的合作空间内。他说,因为这可以更轻松地从附近顶尖高校挖掘人才。

如同美国硅谷背靠世界级名校斯坦福大学(Stanford University),地处北京北四环的中关村则位于中国名校清华、北大和人民大学之间,地理位置优越。

27岁的冯尹是中国互联网公司字节跳动的前员工。字节跳动是全球最大的独角兽企业,日活跃使用人数超过2亿,旗下产品包括今日头条、抖音等受年轻人喜欢的app。

冯尹说,当时在位于中关村的字节跳动工作时,最明显的感觉便是晚上打车难,因为很多公司规定10点后下班用车是可以报销的。

“去年有一次下雨,我下班已经很晚了,想用打车软件,结果告诉我前面还有300多个人在排队,”冯尹对BBC中文说。

图像来源,Getty Images

除了打车难,密密麻麻的从落地窗传出的灯光也时刻提醒路人,这是一个没有夜晚的地方。灯光长明的背后,是数以万计的熬夜工作的员工。

2016年9月,中国分类信息网站“58同城”首次被爆出实行每天早9点上班,晚9点下班,每周工作6天的工作模式。在两年多的时间里,这种模式逐渐成为了很多公司的“标配”。

在一家咨询公司负责数据抓取的唐钧今年24岁。他每天早上8点多起床,晚上常在10点才能回家,工作时间近13个小时。他的主要工作是编写爬虫代码,来自动提取网页上的有用信息以进行分析。

“每天光坐一天已经很不舒服了,”唐钧说。“真正写代码反而不会太疲惫,但在思考和调试时很容易疲惫,因为存在不确定性,你可能想了很久都没有解决办法。”

唐钧说,这样高强度的工作模式并非自愿,“但没有其他选择,因为整个行业大多都是这样”。

图像来源,South China Morning Post

中国《劳动法》规定,中国实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度,这显然远远低于“996”工作制中,一些人可能实际工作的72小时。

尽管看似有章可循,但中国政法大学社会法研究所所长娄宇对BBC中文说,实际中很多公司都有自己的“借口”,例如“劳动者没有完成工作任务”,或是“自愿加班”等。

一些中国互联网“大佬”们面对“996”抗议的反应,似乎佐证了这个说法。电商平台京东的董事局主席刘强东在一封今年4月的内部邮件中称,“混日子的人不是我的兄弟”。阿里巴巴创始人马云也在微博表示,“能做996是一种巨大的福气……如果你年轻的时候不996,你什么时候可以996?”

马云和刘强东的话在互联网上引发猛烈批评。有网友评论道,“我们和你谈法律,你和我们谈情怀”。还有网友说,“大家都去‘996’了哪还有时间生孩子?”

危机并存

中国互联网公司普遍实行“996”工作制背后的底气,或许来自于该行业带给年轻人前所未有的机遇。

中国官方在2019年4月公布的数据显示,截至2018年底,中国数字经济规模达到31万亿元人民币,占GDP的三分之一。

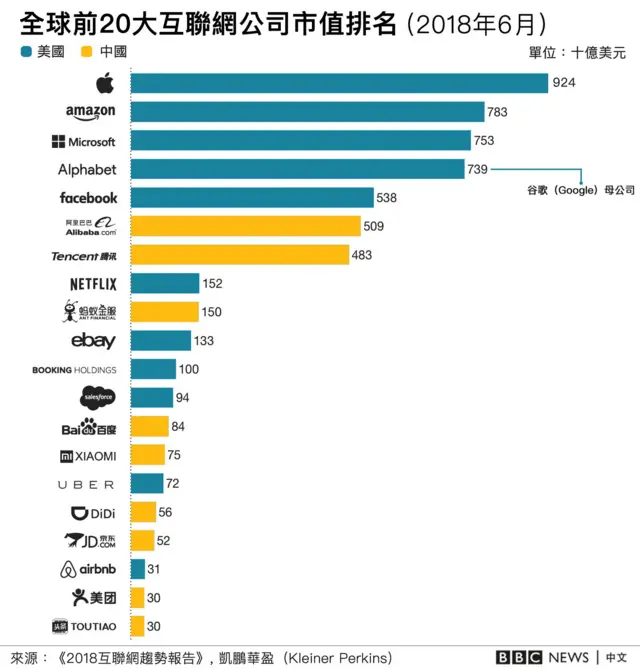

根据风险投资公司凯鹏华盈(Kleiner Perkins)发布的报告,2018年全球市值前20的科技公司中,美国公司有11家,中国9家,几乎平分秋色,但在5年前,中国只有两家入围。

25岁的李凌凡在位于中关村的一家领先的在线教育公司担任产品经理。她介绍说,中国的互联网企业一般分为技术岗和非技术类岗。技术岗主要有数据分析、前端开发、算法工程师,以及测试、标注等职位。而非技术类岗则包括运营、公关、市场等。

她表示,之所以着迷互联网,是因为能给年轻人这么大机会的行业,找不到第二个。

“你可以看到有一些23、24岁的年轻人,就有机会在一个DAU(日活跃用户)上亿的平台负责产品。”她说。

徐璐冉便是李凌凡指的这名年轻人,“90后”的她是字节跳动旗下app“多闪”的产品经理。她主打的“多闪”是一个类似于中国版Snapchat的应用,被认为是瞄准中国潜在的"00后社交"产品。它的主创团队很大一部分都是“95后”。

生机勃勃的市场,也意味着快速的新陈代谢。

2017年,中国官方媒体曾将高铁、扫码支付、共享单车和网购标榜为中国的“新四大发明”。然而,两年不到,曾以“ofo小黄车”为代表的共享单车行业走入寒冬,“共享经济”这个一度被各种创业者挂在嘴边的词语几乎不再被提起。

图像来源,AFP/Getty Images

“硅谷的驱动力是尊重技术,但中国的很多公司只做模式创新,像硅谷那样蛰伏十年的公司几乎不存在,”俞昊然说。

现在人们挂在嘴边的热词,是“人工智能”。据英国投资公司MMC Ventures今年2月发布的一份报告,亚太地区采用人工智能的企业数量是北美地区企业的两倍,中国企业又处于领先地位。

事实上,百度等多家中国互联网巨头在多年前便开始布局人工智能,但此轮热潮的助推剂,被认为是中国国务院2017年发布的《新一代人工智能发展规划》。这篇2万字的规划,要求中国人工智能核心产业在2030年实现超过一万亿元的规模,并成为世界主要人工智能创新中心。

它还主张将人工智能技术纳入生活的方方面面,包括医疗、政务、法律、交通、环境保护以及教育。该规划发布后,中国众多互联网和科技公司都设立了自己的人工智能项目,以获得政府的赞助。

不过,在这些光明的愿景实现之前,中国的“硅谷”正面临着经济下行带来的压力。

“现在的热钱少多了,明显能感觉到大萧条,”梁兴宇说。26岁的他在一家团购网站负责产品研发。“之前我有拿到条件更好的公司的offer(录取信),当时没有去,现在反而难找了。”

统计数据显示,2018年4月至9月间,中国招聘网站“前程无忧”的招聘广告数量,从285万骤减至83万条。在消失的近200万条广告中,主要是500人以下的中小微企业。

围城

唐钧对BBC中文说,正是因为整体经济的不景气,让他觉得互联网行业虽然艰辛,总体回报依然可观。“我们这行硕士毕业一般能拿到15000到25000,基本上是其他行业的double(两倍),”他说。

据中国国家统计局发布的2017年平均工资数据,信息传输、软件和信息技术服务业的平均年薪位居所有行业之首,是全国平均水平的近1.8倍。

尽管拥有较高的薪水,中国的程序员们仍时常成为打趣和嘲讽的对象。他们有很多贬义的外号,如“程序猿”、“码农”、“IT民工”等。

2018年初,一名阿里巴巴的高薪程序员因为穿特步鞋相亲被认为“不体面”而遭到拒绝,成为了社交媒体上讨论的热门话题。

俞昊然说,他是一个除了工作之外不怎么享受生活的人。“我之前都不怎么买衣服,一件衣服可以穿十年,样式也都差不多。”

“中关村在清朝是中官村嘛,就是太监待的地方,所以到现在也是什么都有,就是没有性生活,”梁兴宇开玩笑道。

中国社科院一项调查显示,2017年中国人每天平均休闲时间仅为2.27小时,不及美国、德国等国家的一半,此外,带薪年休假制度在中国的很多领域也长期得不到落实。

图像来源,Getty Images

除了将精力花在工作上,很多程序员告诉我们,他们回家后也无暇放松,而是自学一些课程,使自己“跟上行业的节奏”。

“我会不断的update(提升)自己,因为如果不这样,你会面临所学的东西很快将变成无用的东西,”唐钧说。

冯尹也认为自我提高是重要的。她表示,在一些大型的互联网公司,虽然报酬不错,但成长空间有限。“你是流水线不起眼的一环,如果你安于现状,就会永远在重复做这些,永远只是一颗螺丝钉,”她说。

职场社交平台“脉脉”的一份数据揭示了中国互联网行业的不稳定:美国硅谷科技工作者的平均在岗时间为3.65年,而在中国科技公司这一数字不到2.6年。

但当被问及是否会考虑回到家乡从事更稳定的职业,所有的采访对象的答案几乎都是否定的。

“我如果没有体验过大城市的便利,可能会觉得小城市其实挺不错的,”唐钧说。“但大城市和小城市的生活方方面面都是不同的。”

据中国官方发布的《2018年中国互联网企业100强发展报告》,中国排名前100的互联网公司,有60%以上位于北京、上海和深圳三个城市,即便其他的公司,也多位于天津、杭州等二线城市。

“我们选择了这一行,便决定了我们很难再回家乡工作了,”冯尹说。“或许这就是人们常说的‘围城’。”

(应采访对象要求,文中冯尹、李凌凡、唐钧和梁兴宇为化名。)